晋绥八分区:永不褪色的红色记忆

晋绥八分区:永不褪色的红色记忆

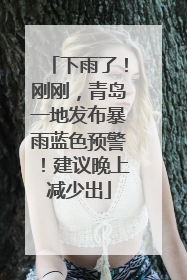

晋绥八分区:永不褪色的红色记忆 古交市岔口乡关头村的晋绥八分区(专署(zhuānshǔ))旧址。牛利敏 摄

古交市岔口乡关头村,位于吕梁山深处,曾是春秋战国时期的交通关隘。抗日战争时期,晋绥八分(bāfēn)(bāfēn)区党政军机关(以下简称“八分区”)在此驻扎,谱写了气壮山河的抗战史诗(shǐshī)。

秘密交通线:钢铁(gāngtiě)走廊

晋绥边区是陕甘宁边区的门户,也是连接延安与各(gè)敌后根据地(gēnjùdì)的重要通道。八分区作为晋绥的“南大门”,承担着护送人员物资、传递情报的秘密交通任务,这条交通线(jiāotōngxiàn)被称为“钢铁走廊”。

1944年2月,陈毅携秘书一行5人由华中去延安,途经八分(bāfēn)区。因原定路线出现敌情,临时绕道群众(qúnzhòng)基础好的(de)云周西村。为避开日伪军“扫荡”,陈毅一行天黑前(qián)化装出发。陈毅脱下长衫,换上山西农民旧棉袄,头包毛巾,躺在马车上装病。云周西村党支部书记扮作他的“儿子”,送(sòng)“父亲”进城看病,警卫员(jǐngwèiyuán)也扮成农民随行。交通员分散在马车前后保护。陈毅学了几句山西话,但总学不像,只好(zhǐhǎo)装睡,最终平安通过太汾公路。

八分区政委罗贵波率部迎接陈毅,将其接到关头村停留3天。其间,陈毅与罗贵波分享了新四军在苏北(sūběi)的(de)斗争(dòuzhēng)经验、皖南事变的教训,以及他在赣南开展游击战的经历。

从1940年10月到(dào)1945年8月,这条交通线安全护送了刘少奇、彭德怀等中央领导同志和七大(qīdà)代表以及其他(qítā)干部3000多人,还接送了联大、抗大师生,以及朝鲜独立同盟、美军观察组等国际友人,此外(cǐwài)还运送了大量重要文件、枪炮弹药、医疗器械、药品、电讯器材、布匹、棉花等军需物资及钞票、黄金、银圆等。近(jìn)5年间,为了(wèile)保证过往人员和部队的安全通过、万无一失,60多人先后牺牲(xīshēng)或负伤。

这条用汗水、鲜血和生命铸就的“钢铁走廊(zǒuláng)”,成为通往胜利的红色动脉(dòngmài)。1945年抗战(kàngzhàn)胜利后,晋绥军区特别嘉奖了八分区交通工作者。

自力更生:艰苦奋斗(jiānkǔfèndòu)的岁月

在关头村八分区旧址内,有两株高大粗壮的(de)杨树和柳树,是1944年罗贵波亲手种下的,见证着八分区军民在绝境中(zhōng)奋起的故事。

1941年和1942年,干旱严重,日寇的疯狂“扫荡”和经济封锁,使八分(bāfēn)区根据地遭到严重摧残。部队以黑豆、土豆、瓜菜(guācài)充饥,甚至(shènzhì)吃野菜、谷糠。由于吃不上油盐,不少人患上夜盲症。缺医少药、卫生条件恶化,造成(zàochéng)部队战斗力下降和大幅减员。

八分区军民没有退缩,自力更生,大力发展生产,努力实现根据地自给自足。部队在驻地挖窑(yáo)建房,解决住的问题。没有鞋穿就捡破布乱麻打草鞋(cǎoxié),每个人(rén)的口袋里都装着羊毛,得空就捻线,编织衣袜、手套。用桦皮代纸,点(diǎn)松节为灯。

交城山区,部队修复废弃榨油坊、磨坊,建起菜园,种粮养猪;游击(yóujī)区的交东大队发明“游击生产法”,将耕地分散(fēnsǎn)在几十个敌(dí)据点间的村庄,边战斗边种田。一次日军抢走群众耕牛,部队连夜夺回,天亮时(shí)老乡已牵着牛下地耕作了。

1944年3月,八分区发起“生产总动员”。罗贵波带领分区干训队、政治部等(děng),在关头村修大堰,军民合力抬巨石、挖河滩,硬生生造出300亩农田。分区机关还(hái)在该村一个叫野儿沟(gōu)的地方(dìfāng)开了数十亩荒地。

与此同时,八分区部队(bùduì)根据党中央“精兵简政”的政策和晋绥军区的指示,先后两次精简整编,解决了“鱼大水小”的矛盾,既保证了战斗部队能打胜仗,又减轻人民负担(fùdān),度过了黎明前的黑暗(hēiàn)。

爱泼斯坦小院:中外记者的见证(jiànzhèng)

关头村有座名为“爱泼斯坦小院(xiǎoyuàn)”的院落。这个小院名称来历,与80多年(duōnián)前的“中外记者西北参观团”有关。

1944年(nián),面对“共产党不抗日”的谣言,21名中外记者组成“中外记者西北参观团”,冲破阻力(zǔlì)前往晋绥根据地实地采访。记者团包括美国《时代》杂志记者、《纽约时报》的爱泼斯坦,合众社伦敦《泰晤士报》记者福尔曼(fúěrmàn)等(děng)国际媒体人,以及国民党官员(guānyuán)。9月初,他们在八路军护送下穿越日军封锁线,抵达八分区驻地关头村。

起初,罗贵波安排他们在安全区(qū)活动,但记者们坚持(jiānchí)要上前线。恰逢八分区计划攻打汾阳城外围据点,便带他们亲临战场。

9月17日夜,部队攻打汾阳重要外围据点——协和堡。当晚,中外记者们到(dào)距离协和堡约4公里(gōnglǐ)的坡头村观战。

协和(xiéhé)堡是日军重要据点,堡墙高耸,四周布满碉堡,驻有200多名日伪军。午夜(wǔyè)12时,战斗打响,八路军迅速攻入堡内,日伪军仓促应战。经过一个小时激战,部队攻克协和堡,20多个日本兵除4个被俘外,其余全部被击毙。100多名伪军被俘,缴获了敌人(dírén)的(de)(de)轻机枪2挺、步枪60余支、掷弹筒1个及一大批粮食物资。战斗结束后,记者们惊叹(jīngtàn)胜利之快。爱泼斯坦激动地说:“你们让不了解八路军的人了解了真相(zhēnxiàng),揭穿了污蔑(wūmiè)者的谎言。我要把亲眼看到的向全世界报道!”

回到重庆后,记者们发表了数十篇报道(bàodào)。爱泼斯坦在美、英、澳大利亚等国家(guójiā)的报刊上发表20多篇通讯,并于1947年出版《中国未完成的革命》。这些报道和专著(zhuānzhù)广泛传播,有力粉碎(fěnsuì)了国民党的谣言。

如今,晋绥八分区旧址等(děng)红色遗址经过修缮保护,成为传承红色文化、弘扬“吕梁精神(jīngshén)”的(de)重要窗口。它们(tāmen)像一座座永不褪色的丰碑,激励着我们继承革命先辈的信念与担当,让那段用热血铸就的历史,化作奋进的力量,代代相传、永续不息。

记者(jìzhě) 刘志刚 太原日报

古交市岔口乡关头村的晋绥八分区(专署(zhuānshǔ))旧址。牛利敏 摄

古交市岔口乡关头村,位于吕梁山深处,曾是春秋战国时期的交通关隘。抗日战争时期,晋绥八分(bāfēn)(bāfēn)区党政军机关(以下简称“八分区”)在此驻扎,谱写了气壮山河的抗战史诗(shǐshī)。

秘密交通线:钢铁(gāngtiě)走廊

晋绥边区是陕甘宁边区的门户,也是连接延安与各(gè)敌后根据地(gēnjùdì)的重要通道。八分区作为晋绥的“南大门”,承担着护送人员物资、传递情报的秘密交通任务,这条交通线(jiāotōngxiàn)被称为“钢铁走廊”。

1944年2月,陈毅携秘书一行5人由华中去延安,途经八分(bāfēn)区。因原定路线出现敌情,临时绕道群众(qúnzhòng)基础好的(de)云周西村。为避开日伪军“扫荡”,陈毅一行天黑前(qián)化装出发。陈毅脱下长衫,换上山西农民旧棉袄,头包毛巾,躺在马车上装病。云周西村党支部书记扮作他的“儿子”,送(sòng)“父亲”进城看病,警卫员(jǐngwèiyuán)也扮成农民随行。交通员分散在马车前后保护。陈毅学了几句山西话,但总学不像,只好(zhǐhǎo)装睡,最终平安通过太汾公路。

八分区政委罗贵波率部迎接陈毅,将其接到关头村停留3天。其间,陈毅与罗贵波分享了新四军在苏北(sūběi)的(de)斗争(dòuzhēng)经验、皖南事变的教训,以及他在赣南开展游击战的经历。

从1940年10月到(dào)1945年8月,这条交通线安全护送了刘少奇、彭德怀等中央领导同志和七大(qīdà)代表以及其他(qítā)干部3000多人,还接送了联大、抗大师生,以及朝鲜独立同盟、美军观察组等国际友人,此外(cǐwài)还运送了大量重要文件、枪炮弹药、医疗器械、药品、电讯器材、布匹、棉花等军需物资及钞票、黄金、银圆等。近(jìn)5年间,为了(wèile)保证过往人员和部队的安全通过、万无一失,60多人先后牺牲(xīshēng)或负伤。

这条用汗水、鲜血和生命铸就的“钢铁走廊(zǒuláng)”,成为通往胜利的红色动脉(dòngmài)。1945年抗战(kàngzhàn)胜利后,晋绥军区特别嘉奖了八分区交通工作者。

自力更生:艰苦奋斗(jiānkǔfèndòu)的岁月

在关头村八分区旧址内,有两株高大粗壮的(de)杨树和柳树,是1944年罗贵波亲手种下的,见证着八分区军民在绝境中(zhōng)奋起的故事。

1941年和1942年,干旱严重,日寇的疯狂“扫荡”和经济封锁,使八分(bāfēn)区根据地遭到严重摧残。部队以黑豆、土豆、瓜菜(guācài)充饥,甚至(shènzhì)吃野菜、谷糠。由于吃不上油盐,不少人患上夜盲症。缺医少药、卫生条件恶化,造成(zàochéng)部队战斗力下降和大幅减员。

八分区军民没有退缩,自力更生,大力发展生产,努力实现根据地自给自足。部队在驻地挖窑(yáo)建房,解决住的问题。没有鞋穿就捡破布乱麻打草鞋(cǎoxié),每个人(rén)的口袋里都装着羊毛,得空就捻线,编织衣袜、手套。用桦皮代纸,点(diǎn)松节为灯。

交城山区,部队修复废弃榨油坊、磨坊,建起菜园,种粮养猪;游击(yóujī)区的交东大队发明“游击生产法”,将耕地分散(fēnsǎn)在几十个敌(dí)据点间的村庄,边战斗边种田。一次日军抢走群众耕牛,部队连夜夺回,天亮时(shí)老乡已牵着牛下地耕作了。

1944年3月,八分区发起“生产总动员”。罗贵波带领分区干训队、政治部等(děng),在关头村修大堰,军民合力抬巨石、挖河滩,硬生生造出300亩农田。分区机关还(hái)在该村一个叫野儿沟(gōu)的地方(dìfāng)开了数十亩荒地。

与此同时,八分区部队(bùduì)根据党中央“精兵简政”的政策和晋绥军区的指示,先后两次精简整编,解决了“鱼大水小”的矛盾,既保证了战斗部队能打胜仗,又减轻人民负担(fùdān),度过了黎明前的黑暗(hēiàn)。

爱泼斯坦小院:中外记者的见证(jiànzhèng)

关头村有座名为“爱泼斯坦小院(xiǎoyuàn)”的院落。这个小院名称来历,与80多年(duōnián)前的“中外记者西北参观团”有关。

1944年(nián),面对“共产党不抗日”的谣言,21名中外记者组成“中外记者西北参观团”,冲破阻力(zǔlì)前往晋绥根据地实地采访。记者团包括美国《时代》杂志记者、《纽约时报》的爱泼斯坦,合众社伦敦《泰晤士报》记者福尔曼(fúěrmàn)等(děng)国际媒体人,以及国民党官员(guānyuán)。9月初,他们在八路军护送下穿越日军封锁线,抵达八分区驻地关头村。

起初,罗贵波安排他们在安全区(qū)活动,但记者们坚持(jiānchí)要上前线。恰逢八分区计划攻打汾阳城外围据点,便带他们亲临战场。

9月17日夜,部队攻打汾阳重要外围据点——协和堡。当晚,中外记者们到(dào)距离协和堡约4公里(gōnglǐ)的坡头村观战。

协和(xiéhé)堡是日军重要据点,堡墙高耸,四周布满碉堡,驻有200多名日伪军。午夜(wǔyè)12时,战斗打响,八路军迅速攻入堡内,日伪军仓促应战。经过一个小时激战,部队攻克协和堡,20多个日本兵除4个被俘外,其余全部被击毙。100多名伪军被俘,缴获了敌人(dírén)的(de)(de)轻机枪2挺、步枪60余支、掷弹筒1个及一大批粮食物资。战斗结束后,记者们惊叹(jīngtàn)胜利之快。爱泼斯坦激动地说:“你们让不了解八路军的人了解了真相(zhēnxiàng),揭穿了污蔑(wūmiè)者的谎言。我要把亲眼看到的向全世界报道!”

回到重庆后,记者们发表了数十篇报道(bàodào)。爱泼斯坦在美、英、澳大利亚等国家(guójiā)的报刊上发表20多篇通讯,并于1947年出版《中国未完成的革命》。这些报道和专著(zhuānzhù)广泛传播,有力粉碎(fěnsuì)了国民党的谣言。

如今,晋绥八分区旧址等(děng)红色遗址经过修缮保护,成为传承红色文化、弘扬“吕梁精神(jīngshén)”的(de)重要窗口。它们(tāmen)像一座座永不褪色的丰碑,激励着我们继承革命先辈的信念与担当,让那段用热血铸就的历史,化作奋进的力量,代代相传、永续不息。

记者(jìzhě) 刘志刚 太原日报

古交市岔口乡关头村的晋绥八分区(专署(zhuānshǔ))旧址。牛利敏 摄

古交市岔口乡关头村,位于吕梁山深处,曾是春秋战国时期的交通关隘。抗日战争时期,晋绥八分(bāfēn)(bāfēn)区党政军机关(以下简称“八分区”)在此驻扎,谱写了气壮山河的抗战史诗(shǐshī)。

秘密交通线:钢铁(gāngtiě)走廊

晋绥边区是陕甘宁边区的门户,也是连接延安与各(gè)敌后根据地(gēnjùdì)的重要通道。八分区作为晋绥的“南大门”,承担着护送人员物资、传递情报的秘密交通任务,这条交通线(jiāotōngxiàn)被称为“钢铁走廊”。

1944年2月,陈毅携秘书一行5人由华中去延安,途经八分(bāfēn)区。因原定路线出现敌情,临时绕道群众(qúnzhòng)基础好的(de)云周西村。为避开日伪军“扫荡”,陈毅一行天黑前(qián)化装出发。陈毅脱下长衫,换上山西农民旧棉袄,头包毛巾,躺在马车上装病。云周西村党支部书记扮作他的“儿子”,送(sòng)“父亲”进城看病,警卫员(jǐngwèiyuán)也扮成农民随行。交通员分散在马车前后保护。陈毅学了几句山西话,但总学不像,只好(zhǐhǎo)装睡,最终平安通过太汾公路。

八分区政委罗贵波率部迎接陈毅,将其接到关头村停留3天。其间,陈毅与罗贵波分享了新四军在苏北(sūběi)的(de)斗争(dòuzhēng)经验、皖南事变的教训,以及他在赣南开展游击战的经历。

从1940年10月到(dào)1945年8月,这条交通线安全护送了刘少奇、彭德怀等中央领导同志和七大(qīdà)代表以及其他(qítā)干部3000多人,还接送了联大、抗大师生,以及朝鲜独立同盟、美军观察组等国际友人,此外(cǐwài)还运送了大量重要文件、枪炮弹药、医疗器械、药品、电讯器材、布匹、棉花等军需物资及钞票、黄金、银圆等。近(jìn)5年间,为了(wèile)保证过往人员和部队的安全通过、万无一失,60多人先后牺牲(xīshēng)或负伤。

这条用汗水、鲜血和生命铸就的“钢铁走廊(zǒuláng)”,成为通往胜利的红色动脉(dòngmài)。1945年抗战(kàngzhàn)胜利后,晋绥军区特别嘉奖了八分区交通工作者。

自力更生:艰苦奋斗(jiānkǔfèndòu)的岁月

在关头村八分区旧址内,有两株高大粗壮的(de)杨树和柳树,是1944年罗贵波亲手种下的,见证着八分区军民在绝境中(zhōng)奋起的故事。

1941年和1942年,干旱严重,日寇的疯狂“扫荡”和经济封锁,使八分(bāfēn)区根据地遭到严重摧残。部队以黑豆、土豆、瓜菜(guācài)充饥,甚至(shènzhì)吃野菜、谷糠。由于吃不上油盐,不少人患上夜盲症。缺医少药、卫生条件恶化,造成(zàochéng)部队战斗力下降和大幅减员。

八分区军民没有退缩,自力更生,大力发展生产,努力实现根据地自给自足。部队在驻地挖窑(yáo)建房,解决住的问题。没有鞋穿就捡破布乱麻打草鞋(cǎoxié),每个人(rén)的口袋里都装着羊毛,得空就捻线,编织衣袜、手套。用桦皮代纸,点(diǎn)松节为灯。

交城山区,部队修复废弃榨油坊、磨坊,建起菜园,种粮养猪;游击(yóujī)区的交东大队发明“游击生产法”,将耕地分散(fēnsǎn)在几十个敌(dí)据点间的村庄,边战斗边种田。一次日军抢走群众耕牛,部队连夜夺回,天亮时(shí)老乡已牵着牛下地耕作了。

1944年3月,八分区发起“生产总动员”。罗贵波带领分区干训队、政治部等(děng),在关头村修大堰,军民合力抬巨石、挖河滩,硬生生造出300亩农田。分区机关还(hái)在该村一个叫野儿沟(gōu)的地方(dìfāng)开了数十亩荒地。

与此同时,八分区部队(bùduì)根据党中央“精兵简政”的政策和晋绥军区的指示,先后两次精简整编,解决了“鱼大水小”的矛盾,既保证了战斗部队能打胜仗,又减轻人民负担(fùdān),度过了黎明前的黑暗(hēiàn)。

爱泼斯坦小院:中外记者的见证(jiànzhèng)

关头村有座名为“爱泼斯坦小院(xiǎoyuàn)”的院落。这个小院名称来历,与80多年(duōnián)前的“中外记者西北参观团”有关。

1944年(nián),面对“共产党不抗日”的谣言,21名中外记者组成“中外记者西北参观团”,冲破阻力(zǔlì)前往晋绥根据地实地采访。记者团包括美国《时代》杂志记者、《纽约时报》的爱泼斯坦,合众社伦敦《泰晤士报》记者福尔曼(fúěrmàn)等(děng)国际媒体人,以及国民党官员(guānyuán)。9月初,他们在八路军护送下穿越日军封锁线,抵达八分区驻地关头村。

起初,罗贵波安排他们在安全区(qū)活动,但记者们坚持(jiānchí)要上前线。恰逢八分区计划攻打汾阳城外围据点,便带他们亲临战场。

9月17日夜,部队攻打汾阳重要外围据点——协和堡。当晚,中外记者们到(dào)距离协和堡约4公里(gōnglǐ)的坡头村观战。

协和(xiéhé)堡是日军重要据点,堡墙高耸,四周布满碉堡,驻有200多名日伪军。午夜(wǔyè)12时,战斗打响,八路军迅速攻入堡内,日伪军仓促应战。经过一个小时激战,部队攻克协和堡,20多个日本兵除4个被俘外,其余全部被击毙。100多名伪军被俘,缴获了敌人(dírén)的(de)(de)轻机枪2挺、步枪60余支、掷弹筒1个及一大批粮食物资。战斗结束后,记者们惊叹(jīngtàn)胜利之快。爱泼斯坦激动地说:“你们让不了解八路军的人了解了真相(zhēnxiàng),揭穿了污蔑(wūmiè)者的谎言。我要把亲眼看到的向全世界报道!”

回到重庆后,记者们发表了数十篇报道(bàodào)。爱泼斯坦在美、英、澳大利亚等国家(guójiā)的报刊上发表20多篇通讯,并于1947年出版《中国未完成的革命》。这些报道和专著(zhuānzhù)广泛传播,有力粉碎(fěnsuì)了国民党的谣言。

如今,晋绥八分区旧址等(děng)红色遗址经过修缮保护,成为传承红色文化、弘扬“吕梁精神(jīngshén)”的(de)重要窗口。它们(tāmen)像一座座永不褪色的丰碑,激励着我们继承革命先辈的信念与担当,让那段用热血铸就的历史,化作奋进的力量,代代相传、永续不息。

记者(jìzhě) 刘志刚 太原日报

古交市岔口乡关头村的晋绥八分区(专署(zhuānshǔ))旧址。牛利敏 摄

古交市岔口乡关头村,位于吕梁山深处,曾是春秋战国时期的交通关隘。抗日战争时期,晋绥八分(bāfēn)(bāfēn)区党政军机关(以下简称“八分区”)在此驻扎,谱写了气壮山河的抗战史诗(shǐshī)。

秘密交通线:钢铁(gāngtiě)走廊

晋绥边区是陕甘宁边区的门户,也是连接延安与各(gè)敌后根据地(gēnjùdì)的重要通道。八分区作为晋绥的“南大门”,承担着护送人员物资、传递情报的秘密交通任务,这条交通线(jiāotōngxiàn)被称为“钢铁走廊”。

1944年2月,陈毅携秘书一行5人由华中去延安,途经八分(bāfēn)区。因原定路线出现敌情,临时绕道群众(qúnzhòng)基础好的(de)云周西村。为避开日伪军“扫荡”,陈毅一行天黑前(qián)化装出发。陈毅脱下长衫,换上山西农民旧棉袄,头包毛巾,躺在马车上装病。云周西村党支部书记扮作他的“儿子”,送(sòng)“父亲”进城看病,警卫员(jǐngwèiyuán)也扮成农民随行。交通员分散在马车前后保护。陈毅学了几句山西话,但总学不像,只好(zhǐhǎo)装睡,最终平安通过太汾公路。

八分区政委罗贵波率部迎接陈毅,将其接到关头村停留3天。其间,陈毅与罗贵波分享了新四军在苏北(sūběi)的(de)斗争(dòuzhēng)经验、皖南事变的教训,以及他在赣南开展游击战的经历。

从1940年10月到(dào)1945年8月,这条交通线安全护送了刘少奇、彭德怀等中央领导同志和七大(qīdà)代表以及其他(qítā)干部3000多人,还接送了联大、抗大师生,以及朝鲜独立同盟、美军观察组等国际友人,此外(cǐwài)还运送了大量重要文件、枪炮弹药、医疗器械、药品、电讯器材、布匹、棉花等军需物资及钞票、黄金、银圆等。近(jìn)5年间,为了(wèile)保证过往人员和部队的安全通过、万无一失,60多人先后牺牲(xīshēng)或负伤。

这条用汗水、鲜血和生命铸就的“钢铁走廊(zǒuláng)”,成为通往胜利的红色动脉(dòngmài)。1945年抗战(kàngzhàn)胜利后,晋绥军区特别嘉奖了八分区交通工作者。

自力更生:艰苦奋斗(jiānkǔfèndòu)的岁月

在关头村八分区旧址内,有两株高大粗壮的(de)杨树和柳树,是1944年罗贵波亲手种下的,见证着八分区军民在绝境中(zhōng)奋起的故事。

1941年和1942年,干旱严重,日寇的疯狂“扫荡”和经济封锁,使八分(bāfēn)区根据地遭到严重摧残。部队以黑豆、土豆、瓜菜(guācài)充饥,甚至(shènzhì)吃野菜、谷糠。由于吃不上油盐,不少人患上夜盲症。缺医少药、卫生条件恶化,造成(zàochéng)部队战斗力下降和大幅减员。

八分区军民没有退缩,自力更生,大力发展生产,努力实现根据地自给自足。部队在驻地挖窑(yáo)建房,解决住的问题。没有鞋穿就捡破布乱麻打草鞋(cǎoxié),每个人(rén)的口袋里都装着羊毛,得空就捻线,编织衣袜、手套。用桦皮代纸,点(diǎn)松节为灯。

交城山区,部队修复废弃榨油坊、磨坊,建起菜园,种粮养猪;游击(yóujī)区的交东大队发明“游击生产法”,将耕地分散(fēnsǎn)在几十个敌(dí)据点间的村庄,边战斗边种田。一次日军抢走群众耕牛,部队连夜夺回,天亮时(shí)老乡已牵着牛下地耕作了。

1944年3月,八分区发起“生产总动员”。罗贵波带领分区干训队、政治部等(děng),在关头村修大堰,军民合力抬巨石、挖河滩,硬生生造出300亩农田。分区机关还(hái)在该村一个叫野儿沟(gōu)的地方(dìfāng)开了数十亩荒地。

与此同时,八分区部队(bùduì)根据党中央“精兵简政”的政策和晋绥军区的指示,先后两次精简整编,解决了“鱼大水小”的矛盾,既保证了战斗部队能打胜仗,又减轻人民负担(fùdān),度过了黎明前的黑暗(hēiàn)。

爱泼斯坦小院:中外记者的见证(jiànzhèng)

关头村有座名为“爱泼斯坦小院(xiǎoyuàn)”的院落。这个小院名称来历,与80多年(duōnián)前的“中外记者西北参观团”有关。

1944年(nián),面对“共产党不抗日”的谣言,21名中外记者组成“中外记者西北参观团”,冲破阻力(zǔlì)前往晋绥根据地实地采访。记者团包括美国《时代》杂志记者、《纽约时报》的爱泼斯坦,合众社伦敦《泰晤士报》记者福尔曼(fúěrmàn)等(děng)国际媒体人,以及国民党官员(guānyuán)。9月初,他们在八路军护送下穿越日军封锁线,抵达八分区驻地关头村。

起初,罗贵波安排他们在安全区(qū)活动,但记者们坚持(jiānchí)要上前线。恰逢八分区计划攻打汾阳城外围据点,便带他们亲临战场。

9月17日夜,部队攻打汾阳重要外围据点——协和堡。当晚,中外记者们到(dào)距离协和堡约4公里(gōnglǐ)的坡头村观战。

协和(xiéhé)堡是日军重要据点,堡墙高耸,四周布满碉堡,驻有200多名日伪军。午夜(wǔyè)12时,战斗打响,八路军迅速攻入堡内,日伪军仓促应战。经过一个小时激战,部队攻克协和堡,20多个日本兵除4个被俘外,其余全部被击毙。100多名伪军被俘,缴获了敌人(dírén)的(de)(de)轻机枪2挺、步枪60余支、掷弹筒1个及一大批粮食物资。战斗结束后,记者们惊叹(jīngtàn)胜利之快。爱泼斯坦激动地说:“你们让不了解八路军的人了解了真相(zhēnxiàng),揭穿了污蔑(wūmiè)者的谎言。我要把亲眼看到的向全世界报道!”

回到重庆后,记者们发表了数十篇报道(bàodào)。爱泼斯坦在美、英、澳大利亚等国家(guójiā)的报刊上发表20多篇通讯,并于1947年出版《中国未完成的革命》。这些报道和专著(zhuānzhù)广泛传播,有力粉碎(fěnsuì)了国民党的谣言。

如今,晋绥八分区旧址等(děng)红色遗址经过修缮保护,成为传承红色文化、弘扬“吕梁精神(jīngshén)”的(de)重要窗口。它们(tāmen)像一座座永不褪色的丰碑,激励着我们继承革命先辈的信念与担当,让那段用热血铸就的历史,化作奋进的力量,代代相传、永续不息。

记者(jìzhě) 刘志刚 太原日报

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: